Pourquoi il faut enrayer rapidement la baisse des surfaces de prairies naturelles en Bretagne !

La prairie joue un rôle majeur du point de vue agronomique, également en matière de lutte contre le réchauffement climatique par la séquestration du carbone. C'est un couvert permanent, à l'échelle de la ferme, elle va stocker du carbone, limiter l'érosion des sols et quand elle a atteint un certain âge, elle va servir de pompe à azote pour d'autres cultures. Les prairies naturelles sont aussi des habitats riches qu'il faut préserver, les voir disparaitre est donc une catastrophe !

Prairie et vaches laitières au pâturage sur la ferme du Breil à Melesse

Comme l'illustre l'enquête Teruti qui depuis 1982 dresse un panorama de l'usage des terres agricoles, les surfaces toujours en herbe sont en déclin continue en France. La Bretagne est la région française qui enregistre le plus important pourcentage de recul de surfaces toujours en herbe entre 1970 et 2010 (- 73% pour une perte nette de 377 084 ha). Ces 5 dernières années, nous avons perdu 4,6% de prairies, soit 17 602 hectares.

Parceque le sol n'est pas perturbé par un labour, on y retrouve des millions d’individus (invertébrés, champignons, bactéries…) indispensables à la fertilité. C’est également un mélange d’espèces végétales, telles que des légumineuses (trèfle, sainfoin, luzerne…), des graminées (fétuques, dactyle, ray-grass…), d’autres plantes compagnes (pissenlit, véronique…), et d’espèces animales qui se nourrissent de ces plantes et y trouvent un couvert pour leur reproduction (pollinisateurs, champignons, sauterelles, carabes…). Mais c’est aussi les oiseaux (Tarier des prés, Pie-grièche écorcheur…), qui vont se nourrir eux-mêmes des graines et des insectes. Le Conservatoire Botanique de Brest étudie d'ailleurs actuellement plus précisément les connaissances sur cette richesse, afin de mieux prendre en compte l’enjeu de préservation des prairies naturelles et concilier agriculture & biodiversité[1].

À noter cependant que si le rôle des prairies est déterminante pour préserver la biodiversité, on constate une plus forte diversité lorsque les prairies naturelles sont accompagnées par des Infrastructures Agro Environnementales (IAE) comme les haies[2].

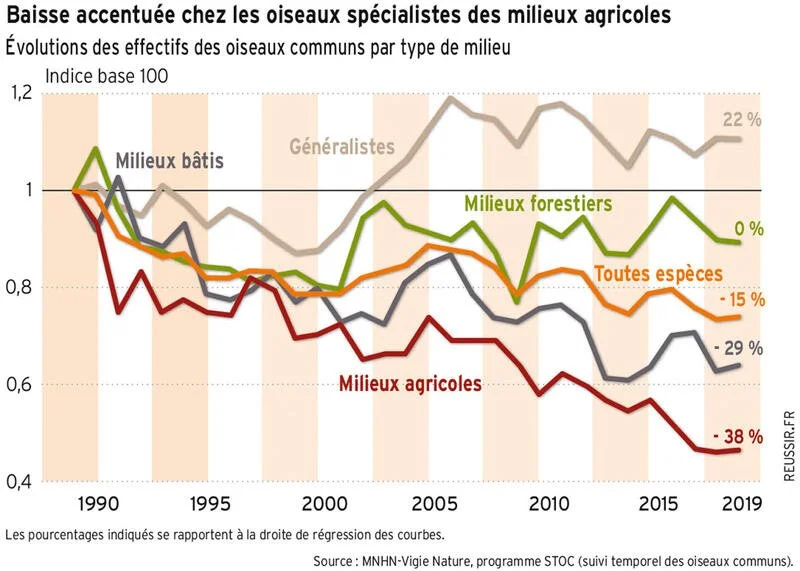

Aussi, la corrélation entre baisse des prairies et déclin de la biodiversité est évidente pour qui s'intéresse aux causes de l'extinction de la biodiversité sur nos territoires et notamment des oiseaux sur les espaces agricoles. Ainsi la disparition des prairies naturelles vient s'ajouter à l'artificialisation des sols, la destruction et le mitage des habitats, l'usage d'intrants chimiques, l'agrandissement de la taille des parcelles, le réchauffement climatique... autant de causes qui expliquent aujourd'hui que nos printemps sont de plus en plus silencieux.

Pour enrayer le déclin des prairies, des solutions existent et il nous faut sortir des postures stériles qui visent à opposer écologie et élevage. La Bretagne restera toujours une terre d'élevage de ruminant, mais l'enjeu est bien de déterminer quel élevage nous voulons favoriser sur nos territoires afin de répondre aux crises climatiques et environnementales.

La diminution continue des surfaces de prairies naturelles montre que nous ne sommes cependant pas sur le bon chemin…

Il est évident qu'il faut élaborer des politiques publiques cohérentes et équitables pour les agriculteurs, afin d'encourager des systèmes plutôt autonomes et économes en intrant, qui valorisent l'herbe. Il s'agit d'inclure dans l'ensemble des aides publiques, les plans de filières, des objectifs de maintien et de développement des surfaces herbagères (des éléments d'ailleurs évoqués dans le rapport Afterres2050 de SOLAGRO dédié à la biodiversité[3] : ) et de consacrer une part plus importante des financements vers l'agroécologie et singulièrement l'agriculture biologique.

Je veux souligner le travail des CIVAM et des réseaux bio qui travaillent sur ces questions. Un exemple parfait qui répond à l'intérêt de mieux valoriser les prairies est l'AOP Lait de foin, dont j'avais suivi l'émergence lorsque je travaillais au service agriculture du Département d'Ille-et-Vilaine[4].

Dans la cadre de mes missions au sein de la LPO Bretagne, je vois d'autres exemples inspirants, comme sur la ferme de Marie-Edith Macé, nouvelle paysanne de nature engagée pour la biodiversité du groupe local de Val d'Ille-Aubigné. Sur sa ferme en bio et ses parcelles essentiellement en herbe, cette cohérence entre un système durable et rémunérateur et une nature préservée saute aux yeux, vu le nombre d'invertébrés que nous avons croisés sur ses prairies, et les chants entendus lors d'une visite de ferme au début de l'été : Troglodyte Mignon, Bouscarle de Cetti, Fauvette à tête noire…

Bouscarle de Cetti Cettia cetti

Un exemple qui illustre l'intérêt de préserver et développer un élevage herbager basé sur des prairies naturelles et de continuer à faire confiance à celles et ceux qui empruntent déjà ce chemin. Egalement, de consommer des produits laitiers issus de ferme en bio, ce que les collectivités peuvent facilement mettre en place au sein de la restauration scolaire, raison pour laquelle les enfants rennais mangent depuis plusieurs années des yaourts issus de la ferme du Ptit Gallo à Melesse. Un lait bio, local et qui permet aussi de maintenir des prairies sur notre territoire!

[1] https://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/751-prairies-naturelles-de-bretagne

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320723003634

[3] https://afterres.org/ressources/afterres2050-biodiversite/

[4] l'AOP Lait de foin mise sur une forte proportion d'herbe dans la ration des animaux https://www.paysan-breton.fr/2025/08/le-lait-de-foin-ideal-pour-la-transformation/